2015 / 05 dic 2017

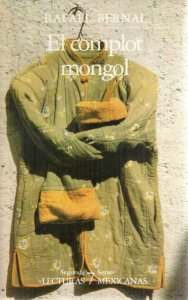

Publicada en el año de 1969 por la editorial Joaquín Mortiz, El complot mongol es la última novela de su autor y, en cierto modo, el motivo de su verdadera aparición en el panorama de la literatura mexicana. Sin embargo, el halo casi mítico que pende sobre la misma, ha contribuido a ensombrecer el resto del trabajo literario de Rafael Bernal, ligándolo, por desconocimiento, al reducido universo de un libro. Fecunda y vasta, la producción literaria del escritor nacido en 1915 en la Ciudad de México, pasa por la poesía, se interna en los sinuosos vericuetos de la novela de la tierra, explora las posibilidades del relato de aventura y alcanza, para muchos, su punto culminante en la consolidación de un género hasta entonces muy poco practicado en México: la novela policiaca.

El complot mongol es, pues, un retrato oscuro de la vida en los barrios bajos de la Ciudad de México que abreva de esa veta iniciada por los novelistas norteamericanos (particularmente Dashiell Hammett y Raymond Chandler) y pone en escenario un desfile de personajes vulnerados por la maraña de sus propias pasiones e insertos, las más de las veces, en un ambiente viciado por la corrupción y la violencia. Filiberto García, protagonista de la novela y prototipo del asesino con arranques de detective, desciende al corazón del aglutinado barrio chino de la capital del país para desmantelar, con ayuda del FBI y la KGB, una supuesta intriga que amenaza con perturbar la paz mundial. En su trayecto, además de un amor frustrado y un número considerable de muertos, García habrá de lidiar con la insidia de las instituciones y los reveses oscuros de la política nacional.

Considerada por críticos y escritores como la iniciadora del género negro en nuestro país, El complot mongol ha sido objeto de algunas adaptaciones entre las que se cuentan la película homónima de 1978 (dirigida por Antonio Eceiza y protagonizada por Pedro Armendáriz), una radionovela de 1989 producida por Edmundo Cepeda y, en el año 2000, una versión para cómic a cargo de Luis Humberto Crosthwaite y Ricardo Peláez Goicoetxea. Ha sido reeditada en varias ocasiones por la editorial Joaquín Mortiz y, en 2014, apareció en España bajo el sello editorial Libros del Asteroide con prólogo de Yuri Herrera y postfacio de Élmer Mendoza.

![]() Una rara avis en los años sesenta

Una rara avis en los años sesenta

La década de 1960 en México se percibe, a la distancia, como una de las más complejas, afectada por un sinnúmero de transformaciones. En el ámbito político, el impacto de la Revolución cubana (1959-1960) y la subsecuente idealización de sus caudillos –Fidel Castro y el Che Guevara–, fomentó el desarrollo de una conciencia política que sería, a su vez, el motivo de que muchos intelectuales mexicanos y latinoamericanos encontrasen en el pensamiento de izquierda un asidero real. Por otra parte, el clima de censura y represión auspiciado por el gobierno priista, se tradujo en continuas violaciones a la soberanía y la libertad de expresión. Hechos como la entrada del ejército a la UNAM y al Politécnico, la respuesta violenta a las manifestaciones de médicos y normalistas o la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, dotan la década de un carácter especialmente sombrío.

En el ámbito social, no menos convulsionado por el terremoto del progreso, las expresiones se diversifican. Aparecen el rock y las comunas hippies, la revolución sexual y la consecuente apertura a un sistema de pensamiento por el que transitan, con igual libertad, ideas sobre la anticoncepción y la equidad de género. Existe, en suma, un deseo de modernidad incluso más acendrado que en los años cincuenta: la cultura de masas, el arte pop, la televisión, los supermercados, el auge de los electrodomésticos, comienzan a volverse parte imprescindible de la vida cotidiana y, en muchas formas, contribuyen a delinear el camino hacia una nueva sensibilidad cuyas repercusiones se dejarán sentir en el impulso renovador que afectará las artes y las otras disciplinas.

No es de extrañar que, en literatura, los años sesenta se perfilen como uno de los periodos de mayor cambio y experimentación. Se trata, por un lado, de una década de grandes rupturas formales y, por el otro, de una etapa en la que se consolida la llamada narrativa urbana. Los ambientes oscuros, el cosmopolitismo, la jerga de las calles, la burla, el sexo, la ironía, la antisolemnidad, trasponen los umbrales del texto literario y se afianzan como recursos de la narración. “Los sectores ilustrados –como dice Carlos Monsiváis– esquivan cualquier uso de la tradición y creen (sin llamarla de ese modo o reconociéndola así sólo parcialmente) en la ruptura a la que entienden como su incorporación a lo más audaz del siglo”.[1] Perviven, sin embargo, viejos temas y la tierra, el indio o la Revolución mexicana comparten, aunque transversalmente, el escenario con una nutrida serie de experimentos estilístico-formales.

Ubicada en las postrimerías de la década, El complot mongol pareciera abrevar de todos estos cambios y, al mismo tiempo, distanciarse de ellos de manera evidente. Es cierto que la incursión de su autor en una narrativa que privilegia los espacios urbanos y hace de los bajos fondos de la Ciudad de México su centro de operaciones, vincula de inmediato la novela con esa pretensión, ya visible en los años cincuenta, de abandonar a toda costa el provincialismo en aras de una modernidad afincada en la vida de la urbe. No obstante, la persistencia casi atávica de la Revolución mexicana o, mejor dicho, de las secuelas que dejó a su paso, pone de manifiesto la pertenencia de El complot mongol a esa otra vertiente de la literatura que se resiste a abandonar del todo ciertos temas y, por consiguiente, los incorpora –si no de forma central– por lo menos sesgadamente a la narración. Ocurre, con las salvedades del caso, lo mismo que Juan Antonio Rosado detecta en las páginas de La muerte de Artemio Cruz: “el conflicto bélico revolucionario ha dejado de ser una presencia de primer orden y se transforma en tema de una visión retrospectiva”.[2]

Por otra parte, la composición más bien lineal y la estructura narrativa carente de experimentos estilísticos que sostiene la novela de Bernal, supone un distanciamiento de las audacias formales tan frecuentadas por otros escritores de la época. La vigencia que tuvo la Literatura de la Onda en la segunda mitad de los años sesenta o el surgimiento, a partir de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, de obras de alto contenido social, son un buen ejemplo de los escollos que aparecen a la hora de intentar situar El complot mongol en un contexto estético determinado. Antes bien, su disparidad temática y su escueta afinidad con las tendencias literarias en boga, la convierten en una suerte de rara avis, en una extraña novela de detectives que si bien echa mano de ciertos recursos narrativos propios del periodo histórico al que se adscribe también prescinde, sin mayor dificultad, de muchos otros.

No sería arriesgado decir que esta indeterminación o resistencia de la novela a abrazar una sola corriente, tiene que ver otro tanto con su carácter fundacional y con su papel en el fortalecimiento de un género hasta entonces extraño a la narrativa mexicana: la novela policiaca. Bernal dio con El complot mongol no sólo su obra más importante, sino las coordenadas que en lo sucesivo habrían de determinar los derroteros del género policial en México. Heredera de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, pero también deudora de una tradición que tiene en escritores como Rodolfo Usigli, Vicente Leñero, Enrique F. Gual y María Elvira Bermúdez las primeras semillas del relato policial, El complot mongol destaca, sin lugar a dudas, como “la punta de lanza de una narrativa que, siguiendo la ruta abierta por ella, en las tres décadas posteriores tuvo que multiplicarse para reflejar los problemas del país desde la perspectiva del crimen, sus causas y sus repercusiones en la sociedad, narrativa que ha llegado a ocupar, por su calidad e inventiva, un sitio importante en las letras mexicanas”.[3]

![]() Andamios interiores del complot

Andamios interiores del complot

El complot mongol es una oscura radiografía de los estratos bajos de la capital mexicana, pero también de los negros procederes del poder y las instituciones. Su anécdota, sencilla aunque plagada de intrincadas peripecias, gira en torno a la figura tutelar de Filiberto García, un asesino curtido en los fuegos de la Revolución o, como él mismo lo dice, un “fabricante en serie de pinches muertos”.[4] Su labor consiste nada menos que en investigar la supuesta existencia de una intriga internacional, gestada en la Mongolia Exterior y trasplantada luego a la calle de Dolores, en el corazón del abigarrado barrio chino de la Ciudad de México. Entre los restaurantes de comida oriental y las fachadas astrosas de los fumaderos de opio, García se encontrará con un complot casi ajeno a las maquinaciones de las mafias orientales, un juego de intereses más relacionado con los vaivenes oscuros de la política nacional.

Se trata de una narración ágil, impregnada de un humor corrosivo y que echa mano de esa violencia sórdida oculta tras la máscara moderna del México de los años sesenta. Es, asimismo, un relato lineal y estructurado de acuerdo a un orden secuencial que no por ello prescinde del empleo de ciertas analepsis para sondear en las vicisitudes de la vida pasada del protagonista. La novela, considerada junto a Ensayo de un crimen como uno de los pilares de la narrativa urbana, transcurre casi por entero en las calles y en los bajos fondos de la Ciudad de México y, salvo ciertas retrospectivas que nos sitúan en escenarios rurales o selváticos, predominan los espacios citadinos, con sus miserias y sus ristras de individuos tocados por la corrupción, el crimen y el juego de las apariencias:

México, con cierta timidez, le llama a la calle de Dolores su barrio chino. Un barrio de una sola calle de casas viejas, con un pobre callejón ansioso de misterios. Hay algunas tiendas olorosas a Cantón y Fukien, algunos restaurantes. Pero todo sin el color, las luces y banderolas, las linternas y el ambiente que se ve en otros barrios chinos, como el de San Francisco o el de Manila. Más que un barrio chino, da el aspecto de una calle vieja donde han anclado algunos chinos, huérfanos de dragones imperiales, de recetas milenarias y de misterios.[5]

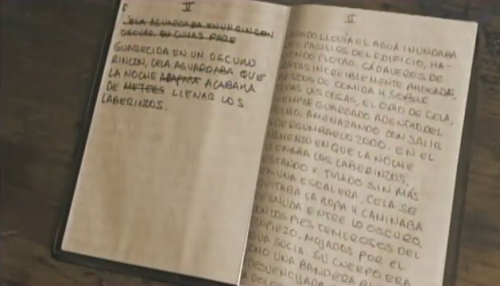

No obstante, esta predilección por una narrativa desprovista de los recursos experimentales tan visitados por otros escritores de la época, no se traduce en un texto carente de audacias o complejidades técnicas. Antes bien, la pericia narrativa de Bernal dio como resultado una novela en la que se despliega un elaborado juego de voces y estrategias narratológicas. Por principio de cuentas, El complot mongol es un texto en el que se pelean, anulándose o complementándose, la primera y la tercera persona. Bernal echa mano de un narrador extradiegético, que desde un ángulo distante y con cierta imparcialidad, nos cuenta en tercera persona algunos de los sucesos novelescos. Este narrador, más bien esporádico y hermético, alterna con una suerte de narrador-protagonista que irrumpe sin previo aviso en el curso de la narración, desplazando muchas veces el uso de la tercera persona y dictando, desde la primera, el rumbo de los acontecimientos:

La noche empezaba a invadir de grises sucios las calles de Luis Moya, y el tráfico, como siempre a esas horas, era insoportable. Resolvió ir a pie. El coronel lo había citado a las siete. Anduvo hasta la avenida Juárez y torció a la izquierda, hacia el Caballito. Podía ir despacio. Tenía tiempo. Toda la pinche vida he tenido tiempo. Matar no es un trabajo que ocupa mucho tiempo, sobre todo desde que le estamos haciendo a la mucha ley y al mucho orden y al mucho gobierno. En la Revolución era otra cosa, pero entonces yo era un muchacho. Asistente de mi general Marchena, uno de los tantos generales, segundón. Un abogadito de Saltillo dijo que era un general pesetero, pero el abogadito ya está muerto. No me gustan esos chistes. Bien está un cuento colorado, pero en lo que va a los chistes, hay que saber respetar, hay que saber respetar a Filiberto García y sus generales. ¡Pinches chistes![6]

La intromisión repentina de esta voz narrativa que participa de los acontecimientos al tiempo mismo que los describe, coincide también con una especie de desdoblamiento de conciencia que nos remite, de inmediato, a los terrenos del monólogo interior. Filiberto García se transforma, de este modo, en cronista y actor de su propia epopeya, pero los hechos que nos describe no pertenecen únicamente al presente de la narración; por el contrario, se mezclan o se impregnan con elementos de su mundo interior de manera que el texto funciona por una especie de asociación de ideas que suelen tejer vínculos entre el pasado y el presente del protagonista:

Y mi compadre Zambrano era bueno para las viejas. No se le iba una, por las buenas o las malas. Y allí está Martita en la recámara y yo aquí haciéndole al Vasconcelos con purititas memorias. ¡Pinche maricón! Y a la noche siguiente, en el velorio, me eché a la Alfonsa. Olía a mujer llorada. Y como que me tomó odio desde ese día. Capaz y supo algo. ¡Pinche Alfonsa! Estaba buena. Y ora, ¿para que andar con las memorias? De memorias no vive nadie, sólo el que no ha hecho nada. ¡Pinches memorias![7]

Vistas estas cuestiones puede afirmarse que predomina en el texto una focalización interna, es decir, que la narración se genera a partir del punto de vista de un personaje que da cuenta de los hechos desde su propia experiencia. Su grado de conocimiento, como el del mismo lector, es parcial o limitado. De igual manera, la presencia eventual del narrador extradiegético pone en escenario un proceso –también eventual– de focalización externa: los hechos son descritos con imparcialidad y distancia, pues, en este caso, la voz narrativa es incapaz de acceder a la interioridad del protagonista.

Estamos ante un texto complejo que, si bien se encuentra plagado de situaciones absurdas, amargas o risibles, se sitúa mayormente en los terrenos de la narración realista. Con todo, su aura detectivesca y la naturaleza misma de las intrigas que envuelven la existencia de los personajes, dan pie a un endemoniado juego de reflejos, a una lucha constante entre lo que se es y lo que se aparenta:

El americano era un hombre de cuarenta años, bajo y fuerte. Este gringo tiene músculos de boxeador y cara de pendejo. No es mala combinación en un hombre que sabe su oficio, y parece que éste lo sabe. Y con sus anteojitos de oro y su sombrerito casi sin alas y la cinta de colores, más parece un agente viajero. ¡Pinches gringos! Siempre le tienen que hacer al teatro. Yo aunque me ponga ese sombrerito y esos anteojos, no dejo de parecer lo que soy, un fabricante de pinches muertos. Si hasta la changuita de los cigarros se espantó de que éste fuera mi amigo. Ha de decir que es turista y no conoce a los “latinos” y no sabe con quién se mete. ¡Pinche changuita! Ni que estuviera tan buena.[8]

Es posible que la existencia de estas atmósferas teñidas por el misterio, se corresponda además con la psicología compleja de los personajes que habitan la novela. Se trata, en la mayoría de los casos, de seres que fluctúan entre la degradación y lo abyecto, que se mueven en la delgada frontera que separa el crimen de la mascarada. Devorados o escarnecidos por la confusa espiral de sus propias pasiones, se configuran también como entes falibles, capaces de albergar los peores sentimientos y, al mismo tiempo, de exhibir una precaria, pero no menos cierta, humanidad:

García se asomó a la ventana. La calle estaba desierta.

—Voy a quemar su pasaporte, Martita.

—¿A quemarlo?

—Sí. La pueden descubrir por él. Vamos a pedir su acta de nacimiento a Sinaloa… El acta de Marta Fong García… y esa será usted ya para siempre.

Se regresó a la ventana, Marta estaba en la mitad del cuarto y se le acercó lentamente.

—Ya ve cómo no me equivoqué. Usted es bueno y es valiente, Filiberto.

—¿Como los héroes de sus novelas de detectives?

—Va a decir que soy una tonta.[9]

Filiberto García, caso paradigmático y centro gravitacional de la historia, resulta, como se aprecia en el ejemplo anterior, una prueba latente de la compleja maquinaria que impulsa el espíritu de los personajes. Oscuro y enmarañado, como si de un signo de interrogación se tratase, García se construye a lo largo de la novela a partir de una serie de evidentes contradicciones: antiguo matón de un general villista, sicario al servicio de sus propios intereses, marioneta ocasional de terceros, asesino a sangre fría, es asimismo un sujeto vulnerable, capaz de ambiguas muestras de un heroísmo dudoso y, en última instancia, prototipo del hombre escindido y arrastrado por la marejada turbulenta, trágica, de su destino:

García entró por el Callejón de la Condesa. Y yo aquí con las manos pesadas, caminando por las calles. Y ella en mi cama, tan sola con su muerte. Y yo aquí solo, caminando por la calle, con las manos que me pesan como muchas muertes. A ella ya no le pesa nada, ni el tiempo, ni nada. O tal vez le pesa su muerte, como si tuviera un hombre encima. Yo no sé lo que es eso, la muerte. Y ella lo sabe ya. Por eso está sola. Por eso no está conmigo. Porque ella ya lo sabe y yo no. Yo sólo sé cómo se va empezando en ese camino, cómo se vive con una soledad a cuestas. ¡Pinche soledad![10]

En pocas palabras, Bernal desplegó en las páginas de El complot mongol un abanico heterodoxo de personajes, cuya complejidad se advierte a medida que nos internamos en la espesa selva de intrigas e intereses encontrados que dan su dimensión compleja a la novela.

Aunado a ello, la existencia de un lenguaje que se nutre de la jerga callejera y sirve de espejo a esa realidad irónica y violenta que impregna las páginas de El complot mongol, nos da una idea del arduo trabajo léxico del escritor y alcanza a revelar las complicadas correspondencias entre lo que se cuenta y la forma en la que se lo cuenta. El lenguaje es, pues, un medio y un fin en sí mismo. Una manera de exteriorizar el universo novelesco pero además una forma de introducirnos, con soltura y naturalidad, al mundo alucinante de la narración:

Esto es mucho complot internacional. Ahora sí que ascendí al Departamento de Intrigas Internacionales. ¡Muy salsa! Luego me van a decir que vaya a matar a un changuito a Constantinopla. De a mucha bailarina con el ombligo de fuera y toda la cosa. De a danza de los siete velos. ¿Y cómo se matará en Constantinopla? Para mí que en cualquier país los muertos son iguales. Como las viejas. Todas son iguales. Pero nunca se me ha hecho con una china y yo creo que esta noche se me hace, con Mongolia Exterior o sin ella. ¡Pinche china![11]

Descarnado y caótico, es igualmente un trasunto de la convulsa interioridad de los protagonistas, un recurso, a veces desesperado, para sobrellevar el peso de la muerte y de la soledad:

—Rece, Licenciado.

—¿Que rece? Pero si ya no me acuerdo…

—Se lo pido como amigo. Récele algo, aunque no haya velas.

El licenciado empezó a recitar como en sus tiempos de monaguillo. Las palabras le salían mezcladas, embarradas de borrachera.

—Réquiem eternam dona eis Domine

García tomó un trago. La pistola le dolía sobre el corazón. ¡Pinche velorio! ¡Pinche soledad![12]

No es extraño que la coherencia interna y la solidez estructural que el autor consiguió en esta novela, la conviertan en piedra angular de la narrativa policíaca en México, en un discurso particular que, con el tiempo, generó diversas expresiones y lecturas y, lo que es más, mereció la oportunidad de ser contada entre lo más notorio de nuestra narrativa.

El complot mongol es hoy en día la novela más representativa y leída de Rafael Bernal. Su rescate, ocurrido años después de la muerte de su autor, vino de la mano de varios entusiastas que encontraron en ella cualidades estéticas encomiables. No obstante, cuando se publicó, en el año de 1969, pasó casi desapercibida, aunque es posible rastrear algunos artículos al respecto. Así, señala Rafael Araujo en su ensayo “El complot mongol, una novela policíaca a la mexicana”:

Es cierto que la distribución de un libro es indispensable para que logre impactar en los lectores; sin embargo, para la valoración del mismo, no importa mucho si es limitada esta circulación. Así lo demuestra este caso. Bravo Correa reporta por lo menos siete notas hemerográficas sobre la novela que fueron publicadas en 1969, año de su primera edición. Una de ellas escrita por Antonio Helú, amigo de Bernal, y otra de Carlos Monsiváis. Una tercera apareció en el periódico Excélsior, uno de los diarios que tenían mayor penetración en aquellos años. La distribución inicial fue bastante mala. Pero, a más de 30 años de su primera edición, es una novela que sigue vigente en el mercado literario. Así, su valoración artística y su permanencia como producto de consumo hacen de El complot mongol una obra trascendente en el ámbito de las letras nacionales, desde la óptica de los especialistas en literatura y desde su consumo.[13]

En efecto, la vigencia de la novela en el ámbito de la narrativa mexicana, ha dado pie a una serie de estudios y expresiones artísticas que intentan contrarrestar, con resultados todavía desiguales, el olvido en el que, ya por desconocimiento, ya por reticencias políticas,[14] se ha mantenido a la obra de Bernal. Dichos intentos, que lidian otro tanto con la aparente distancia que la labor diplomática impuso entre Bernal y la realidad mexicana, pueden clasificarse, según el mismo Araujo, de la siguiente manera:

Sobre El complot mongol hay tres tipos de escritos realizados: aquéllos que forman parte del aparato publicitario editorial, constituido por la mayoría de las reseñas publicadas en la prensa escrita; los textos de divulgación literaria, hechos por otros profesionales de la ficción, tienen la finalidad de impulsar al autor y a la obra; y los textos de análisis literario hechos desde la academia, su objetivo es el descubrimiento del artificio y la valoración del texto.[15]

Dentro del primer grupo se pueden consignar varias publicaciones aparecidas en periódicos (como El Universal), en revistas literarias (como Casa del tiempo) o en suplementos culturales (como La Jornada Semanal). Del segundo destacan los prólogos a la obra de Bernal (como el escrito por Eduardo Antonio Parra para la edición de las Tres novelas policiacas) y los comentarios incluidos en ediciones extranjeras (como es el caso de la versión de El complot mongol publicada en España por Libros del Asteroide y acompañada por textos de Yuri Herrera y Élmer Mendoza). Y, en el último, son notables las páginas que Vicente Francisco Torres ha dedicado al estudio de la obra de Bernal y que han quedado consignadas en títulos como La otra literatura mexicana (1994) o Muertos de papel. Un paseo por la narrativa policial mexicana (2003). Se cuentan también algunas tesis que proponen tanto un análisis narratológico de la novela como un estudio enfocado a desentrañar el proceso de redención de los personajes en varias obras del escritor.

Aguilar Peralta, Aristeo, La redención del asesino, el mito en la obra de Rafael Bernal, Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

Araujo, Rafael, “El complot mongol, una novela policíaca a la mexicana”, en Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 197-216.

Bernal, Rafael, El complot mongol, México, D. F., Joaquín Mortiz, 2011.

Martínez Rodríguez, Jorge Francisco, Análisis narratológico y temático de El complot mongol, de Rafael Bernal, Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Monsiváis, Carlos, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xix”, en Historia general de México, México, D. F., El Colegio de México/ Centro de Estudios Históricos, 2000, pp. 957-1076.

Parra, Eduardo Antonio, “Rafael Bernal: un clásico de la narrativa policiaca”, en Rafael Bernal, Tres novelas policiacas, México, D. F., Secretaría de Educación Pública/ Planeta, 2005.

Rosado, Juan Antonio, “Los años sesenta: liberación y ruptura”, en La literatura mexicana del siglo xx, coord. Manuel Fernández Perera, México, D. F., Fondo de Cultura Económica/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Universidad Veracruzana, 2008, pp. 311-353.

Torres, Vicente Francisco, “La literatura policiaca en México”, Tema y Variaciones de Literatura: literatura mexicana siglo xx, núm. 16, semestre 1, 2001, pp. 139-156, (consultado el 23 de marzo de 2015).

----, “La novela policiaca mexicana”, en La Palabra y el Hombre, núm. 53-54, enero-junio 1985, pp. 37-42, (consultado el 23 de marzo de 2015).

----, La otra literatura mexicana, México, D. F., Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1994.

Aguilar Sosa, Yanet, “Rafael Bernal pionero de la novela policiaca”, El Universal, (consultado el 26 de marzo de 2015).

El complot mongol. Antonio Eceiza (1977), [película], publicada el 3 de octubre de 2016, duración: 1:36:36, (consultado el 7 de abril de 2015).

Labios de tinta, El complot mongol, Rafael Bernal, Fernando Acevedo, [programa de radio/ transmisión de video], publicado el 28 de mayo de 2014, duración: 56:21, (consultado el 7 de abril de 2015).

Portal de jóvenes lectores. Rafael Bernal. El complot mongol, 1/3, [programa divulgativo], publicado el 18 de noviembre de 2011, duración: 9:34, (consultado el 7 de abril de 2015).

El complot mongol, [radionovela], publicado en 1989, duración: 5:30:00, (consultado el 7 de abril de 2015).

F. Coronado, Xabier, “Rafael Bernal entre el olvido y el reconocimiento”, La Jornada Semanal, (consultado el 26 de marzo de 2015).

Martínez Ramírez, Fernando, “El complot mongol”, Casa del Tiempo, (consultado el 26 de marzo de 2015).

Filiberto García, típico matón y antiguo verdugo de un general villista, tiene que terciar con el FBI y la KGB para desmantelar una intriga contra la paz mundial que se anida en las calles de Dolores de la Ciudad de México, el acriollado y mediocre barrio chino de la capital del país. Entre las tiendas de curiosidades y los restaurantes de comida cantonesa, detrás de los fumaderos de opio y los cafés de chinos, Filiberto García va descubriendo que la conspiración –aparentemente iniciada en Mongolia– tiene más relación con los vaivenes y amarguras de la política nacional que con las mafias orientales. Sin embargo, en su tortuoso camino deja atrás una docena de cadáveres y un amor trágico que, finalmente, acabarán revelando al vulgar asesino el verdadero significado de su vida.

Un clásico de la literatura mexicana, novela fundacional del género negro nacional, ahora en una magnífica adaptación a novela gráfica, con guión de Luis Humberto Crosthwaite y los soberbios dibujos de Ricardo Peláez.

Filiberto García, típico matón y antiguo verdugo de un general villista, tiene que terciar con el FBI y la KGB para desmantelar una intriga contra la paz mundial que se anida en las calles de Dolores de la Ciudad de México, el acriollado y mediocre barrio chino de la capital del país.

Entre las tiendas de curiosidades y los restaurantes de comida cantonesa, detrás de los fumaderos de opio y los cafés de chinos, Filiberto García va descubriendo que la conspiración –aparentemente iniciada en Mongolia– tiene más relación con los vaivenes y amarguras de la política nacional que con las mafias orientales. Sin embargo, en su tortuoso camino deja atrás una docena de cadáveres y un amor trágico que, finalmente, acabarán revelando al vulgar asesino el verdadero significado de su vida.

Narrada con un estilo agilísimo, lleno de humor negro y de la violencia sórdida que se escondía tras la moderna fachada del México de los sesenta, El complot mongol es considerada una de las piezas clave en la novela negra mexicana.

Otras obras de la colección (Lecturas Mexicanas. Segunda Serie):

Productor: Edmundo Cepeda

Guion: Joaquín Garrido, Juan Carlos Colombo

Música: Rafael Méndez

Género: Radionovela

Temas: Literatura mexicana. Novela policiaca. Corrupción

Participantes:

Actuación: Rafael Velasco, Eduardo López Rojas, Juan Carlos Colombo, Leticia Valenzuela, Joaquín Garrido, Carlos Pichardo, et al.

Fecha de producción: 1989

Duración de la serie: 05:30

Fondo de Cultura Económica

Fondo de Cultura Económica