2017 / 05 dic 2017

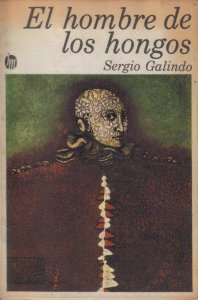

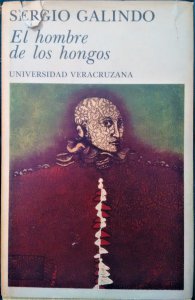

Publicada por primera vez en el año de 1976 por la editorial de la Universidad Veracruzana con ilustraciones de Leticia Tarragó, El hombre de los hongos representa, en cierta forma, un desvío de la corriente estética practicada hasta entonces por Sergio Galindo (1926-1993). A diferencia de su trabajo anterior, el veracruzano deja de lado toda pretensión realista para instalarse de lleno en los dominios del relato fantástico. Se trata de una pequeña fábula racial cuya anécdota nos introduce al corazón de una opulenta familia de hacendados. A través de las instancias de su relación con Gaspar, un personaje envuelto en el misterio, Emma, protagonista y narradora de la historia, nos conduce por los laberintos de una trama en donde la intriga, la traición y los amores turbulentos se mezclan hasta engendrar una tragedia de dimensiones extraordinarias.

Antes de ser publicado, Galindo utilizó el texto inédito –dedicado a Emilio Carballido– como parte de su discurso de ingreso a la Academia en 1975. Éste fue impreso al año siguiente y consignado dentro del rubro Discursos leídos ante la Academia Mexicana de la Lengua en el Diccionario de Escritores Mexicanos. En marzo de ese mismo año, la editorial Joaquín Mortiz lanzó una segunda edición de la novela y se filmó una versión cinematográfica estrenada hasta 1980; finalmente, en 2010 fue reeditada por la Universidad Veracruzana como parte de la colección Ficción con ilustraciones de Sebastián Fund y prólogo de José Miguel Sardiñas. Con todo, la novela ha sido objeto de una atención parcial y, si bien es posible rastrear un número considerable de ensayos críticos al respecto, no deja de ser verdadero el hecho de que algunos de ellos difícilmente trascienden el ámbito local.

La década de 1970 en México se caracterizó por un considerable aumento de la oferta cultural. Paralelo al desarrollo exponencial de las clases medias, se produjo en el país una multiplicación de revistas, periódicos y editoriales que propiciaron el contacto de ciertos sectores de la población con temas y lecturas de índole diversa: “leyeron con fervor historia, economía, sociología y escritos políticos, aunque su optimismo contradecía el pesimismo verbal de las clases media y alta”.[1] En efecto: la desgarradura provocada por la masacre de 1968 supuso también un fuerte golpe a la careta de estabilidad política y desarrollo social, dejando al descubierto no sólo lo precario de los sistemas políticos sino el clima de incertidumbre en que se hallaba sumergido el país y que daría lugar a una serie de estudios críticos sobre la sociedad mexicana.

Para el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), era evidente que el país demandaba una reorganización. De tal suerte que en el ámbito político-social se implementaron cambios que tenían por cometido actualizar varios conceptos provenientes de la administración anterior. Se habló de una “apertura democrática” como estrategia para recuperar el consenso de las clases subordinadas, incorporar al sistema grupos de intelectuales y partidos de oposición, restituir los vínculos entre el Estado y la Universidad y, en última instancia, restablecer la tranquilidad del país a través de un ilusorio clima de paz. Sin embargo, “los fundamentos estructurales, funcionales e ideológicos del sistema estorbaban su voceado proyecto de cambio social”,[2] de modo que la represión, la censura y la brutalidad tan frecuentes durante el gobierno de Díaz Ordaz, volvieron a ser visibles en hechos como la Masacre del Jueves de Corpus (ocurrida el 10 de junio de 1971 y llamada también el “halconazo”) o el golpe al periódico Excélsior (1976).

Por su parte, el panorama literario se distinguió por un intenso tránsito intelectual. La multiplicidad de voces y expresiones, que conformaron la literatura de este periodo, permite señalar a la década de los setenta como una de las más diversas en cuanto a producción artística se refiere. Las reflexiones críticas que sobre la realidad mexicana suscitaron los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco, se extendieron también a la esfera de las letras nacionales, de tal suerte que sus secuelas se convertirán en la materia prima de muchos escritores. Esta corriente, que abarca los géneros literarios tradicionales y otros más recientes como el New journalism, convive a su vez con la Literatura de la onda, cuya vigencia es perceptible tanto en la calidad como en la cantidad de las obras publicadas a lo largo de estos años. Por otro lado, la vecindad de algunos escritores latinoamericanos (entre los que valdría contar a Vargas Llosa, Borges, Cortázar, Carpentier, Onetti y García Márquez) y las revoluciones que introdujeron con sus obras, será determinante para el desarrollo de una narrativa que, ya por entonces, había dejado de creer en una dirección unívoca, en un criterio estético unitario. En una palabra: “la literatura mexicana se volvió más amplia y diversa, no centralizó toda su actividad en la ciudad de México, ni gravitó en torno a una figura exclusiva o un solo criterio”.[3]

Por tanto, resulta comprensible que El hombre de los hongos guarde una distancia considerable con respecto a otras obras aparecidas durante este periodo. Su estilo y su composición –prueba contundente de la apertura que comenzaba a campear en nuestras letras– parecen acercarla más a las ficciones cultivadas por escritores como Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Julio Cortázar o Adolfo Bioy Casares que a las que practicaron, en esos años, autores como Elena Poniatowska, Vicente Leñero, Gustavo Sáinz o José Agustín. Heredera del Realismo europeo (de Benito Pérez Galdós a Edward Morgan Foster) pero también de otros grandes expositores de la literatura imaginativa como Alfonso Reyes o Julio Torri, la obra destaca por una sobriedad ajena a experimentos formales y audacias narrativas; no así a cierta veta fantástica que el escritor exploró en distintos momentos de su trayectoria y que resultará vital para el desarrollo de la misma. Al respecto, apunta Pablo Sol Mora:

En el panorama de la narrativa mexicana que va, digamos, de los sesenta a los ochenta, ocupa un lugar único. Mientras la influencia de veleidades como el nouveau roman y otros experimentalismos efímeros, o el afán de imitar a algún autor del boom hacían estragos por todas partes, Galindo optó en sus mejores momentos por un sobrio realismo y una sutil veta fantástica.[4]

Cabe señalar que en el año de 1976, fecha de aparición de la nouvelle, la corriente literaria conocida como Realismo mágico gozaba de una amplia vigencia entre los escritores de nuestro continente. Sin embargo, como ya señala José Miguel Sardiñas en su prólogo a El hombre de los hongos, si bien dicho suceso no puede considerarse “sólo de manera accidental a la hora de entender varios registros de [la] enigmática noveleta”, tampoco es determinante para la gestación de la misma, pues “desde un punto de vista más amplio y flexible, como el que proporciona el de las literaturas de irrealidad o no basadas en un pacto mimético, se trata de un relato que apuesta a lo extraordinario, a lo anómalo, incluso a lo absurdo en su configuración del mundo ficcional”.[5]

Por último, habría que añadir que a lo largo de su vida como escritor Galindo se mantuvo al margen de las modas y el glamour que rodeaba ciertos ambientes literarios de la época. Su vida transcurrió entre Xalapa y México, ciudades donde ostentó distintos cargos. Destacan su labor al frente de la editorial de la Universidad Veracruzana así como su papel en la creación de La Palabra y el Hombre, revista emblemática de dicha institución. El hombre de los hongos es su sexta novela y una de las mejor logradas según algunos críticos. También, como afirma Magali Velasco en su tesis Una lectura fantástica de El hombre de los hongos, una de las que menos estudios críticos ha suscitado.

El título de esta obra de Sergio Galindo (El hombre de los hongos) alude de manera directa a la profesión –al mismo tiempo macabra y fascinante–que desempeñan a lo largo del relato varios personajes casi insustanciales. Se trata de un conjunto de individuos pobres que han sido contratados por el latifundista para catar las setas que crecen en la región y comprobar si son o no comestibles. Al morir, cosa que ocurre con mucha regularidad, son reemplazados de inmediato, acentuando su carácter accesorio y circunstancial:

Cuando nosotros tres llegamos, el único que estaba allí era el hombre de los hongos, sentado en el primer peldaño de la escalinata que conduce a la huerta. Nos miró con ojos tristes, como los ojos de todos los hombres de los hongos. Para nosotros, él era como un objeto o un mueble más; no lo saludamos.[6]

No obstante, la verdadera importancia de este título radica en cierto carácter oracular que, sin estar dado de antemano, contiene las claves del destino que le aguarda a uno de los personajes centrales y, en consecuencia, el núcleo de tensión que origina el momento más álgido de la nouvelle. De esta forma, las relaciones que se tejen entre título y contenido narrativo se perciben de una manera más clara, se hacen visibles en su dimensión real:

Los hombres de los hongos se sucedían unos a otros, pero cada vez resultaban más caros, y sobre todo, más escasos. Por eso una mañana, Lucila, melosa, le dijo a Everardo delante de mí: —Es mucho dinero, ya no somos tan ricos como antes. ¿Por qué no pones a Gaspar de catador? Has gastado mucho en él, y no tiene nada que ver con nosotros, no es de la familia… es justo que pague lo que te debe. Yo sentí que me convertía en una estatua de hielo. Y como a nadie, ¡nunca!, odié a Lucila.[7]

El hombre de los hongos nos introduce, como se ha señalado, al corazón de una opulenta hacienda situada en un espacio y un tiempo indeterminados. Al centro, como soportes de la vida familiar, se encuentran Elvira y Everardo, un matrimonio acostumbrado al lujo y la extravagancia. Completan el círculo tres hijos: Lucila, la mayor; Sebastián, el de en medio y Emma, la hija menor, que a su vez se desempeña como protagonista y narradora del relato. Por lo que se deduce de su narración, sabemos que la historia ha sucedido tiempo atrás y que los hechos relatados no son sino la evocación de un tiempo que se remonta a la llegada de Gaspar, un extraño personaje cuya importancia podemos advertir desde el principio:

Yo, Emma, soy quien mejor recuerda el arribo de Gaspar. A mis hermanos, Sebastián y Lucila, les quedó una imagen imprecisa, como uno de esos incidentes a los cuales no se les da –oportunamente– la debida importancia y por lo tanto no quedan registrados con exactitud en la memoria. Llegó una tarde sepia, y ese día los cascos de los caballos sobre el adoquín del patio frontal resonaron con especial estruendo. Los tres abandonamos nuestros juegos y corrimos –entre risas y gritos– hacia la entrada. Yo, con la seguridad (sin antecedente que la justificara) de que algo distinto nos traían de esa cacería.[8]

Así, puede afirmarse que el tiempo de la escritura se sitúa en el presente, en ese “instante preciso en el que Emma (se ignora si anciana, madura o aún joven) recuerda y relata”.[9] No obstante, el hecho de que los sucesos narrados hayan tenido lugar años atrás, implica una necesaria manipulación del pasado desde el presente de la enunciación. Para contar su historia con Gaspar, la narradora se vale de largas y frecuentes analepsis que de vez en cuando se interrumpen para situarnos otra vez en el presente del relato:

Esa noche, por primera vez, mi asiento quedó entre Sebastián y Gaspar. Esa noche, también por primera vez, asistí al espectáculo del amor. No sabía que la risa de una mujer puede transformar el mundo. No sabía que un hombre puede olvidarse de todo lo que le rodea y ver únicamente a la mujer que ama, como si no existiera nada más. No creo que ellos se hubieran amado antes. Tenían tres hijos, sí, pero eso era otra cosa. Sé desde entonces que el amor es un milagro irrepetible, y que no todos llegan a vivirlo. ¿Verdad, Gaspar?[10]

Ello nos habla de una evidente relación de discordancia pues –además de las rupturas temporales– los desplazamientos del presente al pasado y viceversa conforman un escenario en donde la secuencia textual no coincide abiertamente con la sucesión cronológica de los acontecimientos.

A diferencia de otras de sus novelas, El hombre de los hongos carece de un tiempo y un espacio definidos. El relato se desarrolla en un mundo impreciso que, sin embargo, podría emparentarse con el paisaje de alguna zona montañosa, probablemente cercana al mar. Dicha identificación, como señala José Miguel Sardiñas, no permite ubicar la historia “en un universo maravilloso, independiente del nuestro y añadido a él” pero sí en un espacio fantástico que tiende, en su vaguedad, “hacia algún mundo con rasgos por momentos de maravilla, por momentos de exotismo, por momentos de espanto, próximos a algunas de las fronteras de la realidad o de la racionalidad”:[11]

Llegamos a un paraje que me sorprendió, no por desconocido, sino porque sobre él caía una luz indescriptible, que no parecía proceder del sol. Ordené que nos detuviésemos y fui el primero en bajar del caballo. Había un silencio absoluto. Coloqué el rifle sobre un tronco y resbaló. Al caer se disparó y de repente, como si el disparo rompiera un hechizo, miles de colores adquirieron vida y convertidos en frenética parvada, entre graznidos y cantos, ascendieron al cielo por millares… Cuando los pájaros habían desaparecido, vimos que frente a nosotros se abría una brecha que conducía hacia una barraca nueva para mí en la que los verdes de las plantas eran tan tiernos y vivos que parecían acuáticos. Mientras más descendíamos más tenía la sensación de haber penetrado a un mundo submarino en el que las hojas no eran hojas sino esmeraldas, ¡o qué sé yo! Una catedral vegetal nos cobijaba.[12]

El espacio del relato se construye entonces a partir de elementos (y escenarios) no determinados que si bien no se encuentran completamente distanciados de nuestra realidad –podría decirse que la historia transcurre en una hacienda veracruzana a comienzos del siglo xx– sí se rigen por leyes particulares que en el mejor de los casos integran un espacio fantástico en donde la ambigüedad y la insinuación se imponen por mucho a la claridad y a la exactitud. Al respecto, señala Renato Prada Oropeza: “las acciones relatadas en El hombre de los hongos no tienen un lugar geográfico determinado explícitamente, ni está circunscrita a época histórica alguna aunque la narradora (Emma) los relegue a un definitivo pasado […] además, si en alguna obra la ambigüedad, la alusión velada y la connotación literaria tienen su reino, es en ésta”.[13]

Es importante señalar que dicha ambigüedad no se limita solamente al espacio novelesco sino que afecta incluso el acto mismo de la narración. Existe en el relato un narrador-protagonista que, como se ha mencionado, cuenta en retrospectiva los sucesos que preceden a la llegada de Gaspar. Su versión, sin embargo, es deficiente y, ya por las veleidades de la memoria, ya por cierta tendencia a insinuar más que a contar, asistimos a una historia en donde lo que se dice no es completamente digno de confianza:

No pretendo desde luego que mi memoria sea tan buena como para que pueda precisar todos los episodios de esa época en la que el tiempo era tan largo que los días parecían terminar y empezar miles de veces, sin noche de por medio. He olvidado mucho, y ahora al escribir, me da la impresión de que todo girara alrededor de Gaspar, y de que lo ocurrido antes de aquella tarde no pudo grabarse en mí. A veces alguna canción me hace, débilmente, regresar a una niñez más remota; tan imprecisa que no alcanzo la certeza de que me pertenezca. Eso de no saber a ciencia cierta qué me pertenece o qué no, es algo frecuente.[14]

Este hecho resulta comprensible si se considera que con El hombre de los hongos, Galindo abandona la orientación realista de sus primeras novelas para explorar de lleno las posibilidades del relato fantástico. Ello explicaría, entre otras cosas, la presencia de elementos entre los que la duda, la sensación de inestabilidad, la ambigüedad o la indeterminación tienen un lugar de privilegio. La falta de certezas de la narradora, los exabruptos o las contradicciones, contribuyen a formar un panorama en donde las interrogantes están a la vuelta de la página y donde lo único seguro es la permanencia de lo inexplicable o de lo inexplicado. Basta con atender el pasaje que refiere el origen de Gaspar para darse una idea de todo lo anterior:

Avancé a solas sobre la superficie de un color tan hermoso como sólo posee el traicionero pantano. Pero mis pies se apoyaban tan firmes como aquí mismo, y mientras más avanzaba sobre esa tierra de terciopelo advertí que de ella brotaban miles de setas, ¡las especies más raras y más apetecibles que puedas imaginar!, y en el corazón de la barranca, contemplándome con una sonrisa, estaba él: me esperaba. Lo tomé en mis brazos y lo traje… se me ha ocurrido que se llame Gaspar…[15]

Sin embargo, la vena fantástica que el autor cultiva en este texto no encarna una ruptura en el sentido estricto del término. Más bien se trata de una suerte de desvío que responde a sus distintas búsquedas como escritor y que debe ser explicado en términos de la evolución de su propio trabajo literario. No hay, pues, en El hombre de los hongos ningún rasgo que permita calificarla como narrativa de ruptura. Por el contrario, estamos ante un ejercicio literario de corte tradicional, alejado de las modas y los experimentos estilístico-formales. Su lenguaje, si bien sencillo, posee una violenta belleza que en más de una ocasión lo viste con los logros de la mejor poesía. Sus personajes, aunque afincados en un universo que propende a lo extraordinario, se nutren de las pasiones más elementales –odio, envidia, lujuria, ambición– y compiten en un escenario que, a final de cuentas, resulta profundamente humano:

Elvira pensó que su turno había llegado. ¡Era asqueroso! Nunca creí que su degradación llegara hasta esos extremos. Acosaba a Gaspar de día y de noche, a solas o en público. Por fortuna, la salud de mi padre empeoró y no se enteró de la desvergüenza de mi madre. Pasaba muchos días en cama, y cuando estábamos reunidos (con permiso del médico bajaba a comer o a cenar), a mitad de una conversación su cabeza caía de lado y se sumía en un profundo sueño que aprovechaba Elvira para hacerle una caricia a Gaspar, o cuchichearle al oído, sin importarle mi presencia. Me daba lástima, y la despreciaba. Cada vez que trataba de ser seductora, se veía más detestable.[16]

Por último, conviene señalar que en su primera edición la obra fue íntegramente ilustrada por la artista veracruzana Leticia Tarragó. Sobre la importancia de dichos paratextos, ha escrito Renato Prada Oropeza:

Y los diseños de Tarragó no son lo que usualmente se presentan como tales: “meras ilustraciones” de algo ya constituido, sino verdaderos elementos significativos que se entrecruzan con los del texto escrito, interpretándolos, conduciéndolos hacia una interpretación particular en la cual la simbología psicoanalítica no tiene poco que decir… una cosa sí es cierta: ellas manifiestan una lectura particular del texto y, en muchos casos, hacen de verdaderos índices ante la historia adelantando y/o explicitando ciertos elementos significativos de la misma, al parecer intencionalmente; es decir, con la intención de “tejer el texto”, soldarse con él, o con una interpretación particular del mismo, en el buen sentido del término.[17]

De igual manera, la nueva edición de la Universidad Veracruzana, que vio la luz en 2010 (y que ha sido consultada para la escritura de este texto) cuenta, a su vez, con las ilustraciones de Sebastian Fund. Al igual que en el trabajo de la ilustradora Leticia Tarragó, las imágenes aluden a distintos momentos de la trama pero la baja calidad de las mismas dificulta la integración con el texto cuyos atributos lo colocan como uno de las más ricos e interesantes de nuestra narrativa.

El hombre de los hongos cuenta con una bibliografía crítica que, a pesar de ser diversa, es todavía reducida. Desde el momento de su aparición hasta nuestros días, se le ha concedido una importancia parcial, de tal suerte que los estudios y noticias sobre la misma poseen, las más de las veces, un carácter local. Se trata, en su mayoría, de artículos o reseñas aparecidos en libros o revistas ligados al entorno de la Universidad Veracruzana. Esto no implica que el resto de la obra del escritor haya pasado desapercibida; por el contrario, muchos otros escritores (entre los que valdría contar a Sergio Pitol, Juan Vicente Melo o José Luis Martínez) se han encargado de comentar, en distintos momentos, al autor de La justicia de enero. A este respecto, señala José María Espinasa:

Galindo ha sido leído y lo seguirá siendo, sus personajes ya circulan por aquí como conocidos nuestros, frecuentamos sus lugares, levantamos la vista y ese es su paisaje. Ahí está el ensayista corriendo tras Camerina, Otilia, don Ángel o Juan para perderlos al voltear la esquina. Nunca alcanzará a Sergio Galindo, pero lo que de verdad le interesa es eso, seguir corriendo detrás suyo y saber que nunca lo va a alcanzar.[18]

La obra ha sido objeto de agudos comentarios por parte de estudiosos como Alfredo Pavón, para quien el problema de las relaciones familiares planteadas en la obra puede desentrañarse mediante las herramientas de interpretación que brinda el método de Sigmund Freud. El acercamiento desde el psiconanálisis a El hombre de los hongos no obedece sólo a la tendencia de época (finales de los años setenta) por descubrir los conflictos psíquicos del autor, sino a la seguridad de que en todo texto existe una moralidad que es posible desentrañar hasta obtener de ella los síntomas caracterizadores del narrador o los personajes.[19]

Otros estudios como el de Mario Muñoz señalan la importancia de esta narración en que Galindo alcanzó una equilibrada estructura en los modelos narrativos canónicos, con la experimentación propia de la Generación del medio siglo. Es precisamente la mesurada proporción de cada uno de los elementos del texto, una de las condiciones para que una obra sobreviva a los avatares del tiempo y una de las exigencias del arte contemporáneo. Desde la perspectiva de Muñoz, las condiciones básicas para lograr este equilibrio literario son cuatro: [...] el ritmo de la narración, la descripción mesurada de las situaciones trágicas o escabrosas, la precisión en el diseño de los personajes y la capacidad para mantener la atención del lector mediante una estructura sin pretensiones experimentales.[20]

A estos comentarios críticos habría que sumar múltiples apreciaciones desde distintos ámbitos como las de carácter biográfico de José Luis Martínez Morales;[21] o mediante las herramientas de análisis de la semiótica en los textos antes citados de Renato Prada Oropeza[22] unas veces de fuerte carga simbólica como propuso Nedda G. de Anhalt[23] o alegórica, siguiendo a Russell M. Cluff.[24] Además de esto, es preciso mencionar las investigaciones de las que ha sido objeto El hombre de los hongos, en las aulas de diversas universidades, tal es el caso de Magali Velasco (Una lectura fantástica de El hombre de los hongos de Sergio Galindo [2000])[25] y Daniel Gómez Arazúa (El hombre de los hongos, configuración simbólica [2010]).[26]

Anhalt, Nedda G. de, “Amor brujo. Una lectura de El hombre de los hongos, de Sergio Galindo”, La Palabra y el Hombre, núm. 73, enero-marzo, 1990, pp. 272-277.

Cluff, Russell M., “Alegoría en instituciones arquetípicas de El hombre de los hongos de Sergio Galindo”, La Palabra y el Hombre, núms. 59-60, julio-diciembre, 1986, pp. 73-84.

Galindo, Sergio, El hombre de los hongos. Discursos leídos ante la Academia Mexicana de la Lengua en la recepción pública, del primero el día 25 de julio de 1975 por Sergio Galindo y José Luis Martínez, México, D. F., Academia Mexicana de la Lengua, 1976, (consultado el 16 de marzo de 2017).

Espinaza, José María, “Sergio Galindo ante la crítica”, La Palabra y el Hombre, núm. 85, enero-marzo, 1993, pp. 17-24, (consultado el 16 de marzo de 2017).

Galindo, Sergio, El hombre de los hongos, pról. de José Miguel Sardiñas, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana (Ficción), 2010.

Gómez Arazúa, Daniel, El hombre de los hongos, configuración simbólica, Tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2010.

Pavón, Alfredo, “El hombre de los hongos: desarrollo de la ‘Novela Familiar’”, Semiosis, núm. 2, enero-junio, 1979, pp. 83-110.

Prada Oropeza, Renato, “El mito tras la niebla”, La Palabra y el Hombre, núm. 19, junio-septiembre, 1976, pp. 46-49, (consultado el 17 de octubre de 2017).

Quiñónez, Isabel, “Los setenta”, en Manuel Fernández Perera (coord.), La literatura mexicana del siglo xx, México, D.F., Fondo de Cultura Económica/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Universidad Veracruzana, 2008, pp. 360-400.

Sardiñas, José Miguel, “Prólogo”, en Sergio Galindo, El hombre de los hongos, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2010, pp. 9-16.

Sol Mora, Pablo, “La vocación literaria”, La Jornada Semanal, 14 de agosto de 2005, (consultado el 17 de octubre de 2017).

Velasco Vargas, Magali, Una lectura fantástica de El hombre de los hongos de Sergio Galindo, Tesis de licenciatura, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2000, (consultado el 16 de marzo de 2017).

El hombre de los hongos, una película de Roberto Gavaldón, [película], publicada el 13 de octubre de 2011, duración: 21:18, (consultado el 16 de marzo de 2017).

Las situaciones que se presentan en El hombre de los hongos caen directamente en los dominios de lo mágico. Los elementos se conjugan en el tiempo y en el espacio para sorprendernos y darnos la impresión de que lo irreal no lo es tanto y sólo es necesario dejarnos llevar para que se convierta en real. La magia es transmisible, y en este libro el lector podrá apreciarla por el justo peso y la adecuada medida de las palabras que lo componen; la encontrará también en sus ilustraciones y en la forma en que éstas reflejan una actitud que se corresponde a la del observador: frente a un espejo aparecerá la realidad soñada, o la propia realidad del espejo, distinta aunque distinguible de la otra realidad. El hombre de los hongos se une —por sus personajes, su descripción de la naturaleza, sus situaciones y su dominio del tiempo y el espacio— a las grandes obras del género en que la fantasía logra categoría de real.

Otras obras de la colección (Nueva Narrativa Hispánica):