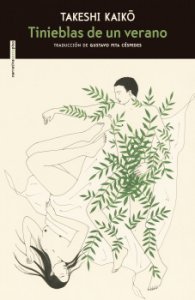

1968. Dos antiguos amantes se reencuentran fuera de Japón, su país de origen, diez años después de haber puesto fin a su relación, y juntos viajan a Alemania en lo que no se sabe si es un paréntesis en sus respectivas derivas existenciales o una manera de retomar los vínculos perdidos y encontrar alguna clave que les desvele algo de sí mismos y del pasado compartido.

Él, reportero-escritor que ha sido testigo del caos y la guerra en el extranjero, es una suerte de Oblómov, de Hombre que Duerme, entregado a la indolencia, el inmovilismo y el placer. Lleva una vida letárgica, brumosa; los días se suceden en una espera sin objeto, conformando un paisaje confuso y gris, en el que va apagándose con indiferencia.

Ella, después de un largo periplo que la ha llevado a trabajar como mecanógrafa, vender cigarros en un cabaret, rechazar una propuesta matrimonial de un joven físico nuclear inglés y superar un romance con un lingüista americano de origen germano, está a punto de obtener su doctorado en una prestigiosa universidad alemana y emprender así su sueño de desarrollar una carrera académica en Occidente, lejos de los sinsabores y el desprecio que vivió en Japón.

Y en ese punto del camino vuelven a verse, diez años más viejos: desorientados, desarraigados, desamparados. Durante un caluroso verano de sexo y tinieblas vitales –ella tratando de reconciliarse con la cultura del país natal, del que salió huyendo; él, atravesado por el desasosiego y la entropía, viéndose reducido a una masa casi inerte de sensaciones embotadas–, intentarán reconfigurar su relación y no naufragar definitivamente, buscando algún sentido que los ancle en un mundo convulso, vertiginoso, incomprensible.

Otras obras de la colección (Narrativa Sexto Piso):