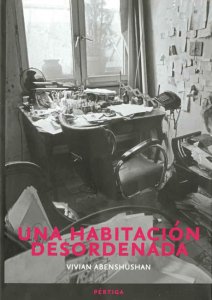

“El ensayo es un paseo, o mejor: una deriva –escribe Vivian Abenshushan-, es decir, una excursión fortuita, imprevisible y llena de riesgo a través de zonas poco exploradas del pensamiento”. Una habitación desordenada (Pértiga, 2007) reúne la primera colección de ensayos de esta narradora, ensayista y traductora nacida en 1972.

Los insectos, el acto gozoso de rascarse la cabeza o de leer en la cama, una escalera laberíntica en un edificio de ladrillos púrpura, las albercas y el zapping caben en las páginas del libro cuyo hilo conductor es acaso el orden en medio del caos: el orden que adquieren los objetos a través de la escritura en esta habitación caótica tan sólo en apariencia.

Bajo la mirada de Abenshushan, las citas, las alusiones explícitas y veladas a los libros de Kafka, de Jünger, Michaux y Durrell, entre otros autores, mantienen una relación promiscua con personajes de diversa índole: el zapper, el hombre descerebrado, los paparazzi y el disperso, opuesto al especialista, en el ensayo titulado “Anatomía del disperso”. “Prendado de su fatalidad”, el especialista sabe que “no habrá de engendrar nada nuevo en el mundo, sino a lo sumo añadir con esmero algunas redundancias”. Sus días consisten “en rechazar santamente cualquier idea que provenga del fondo de sus inquietudes”, para ocupar, en cambio, “los escasos asientos que otros han dejado desocupados”.

Por el contrario, la rapacidad del disperso, “su disposición a perderse en la trama de experiencias y lecturas caóticas” propician el momento en que ese orden “se manifiesta unitario”. En éste, como en otros ensayos, Abenshushan finaliza con una frase irónica y contundente: “Lejos de las rotondas y las iglesias [el disperso], yacerá en la fosa común de sus inclinaciones con la sonrisa satisfecha del vividor”.

Entre los placeres más irresistibles, la autora menciona el de rascarse la cabeza, “ceremonia por demás simple, cuya única dificultad radica en dejar que la uña divague por algunos minutos antes de encajarse en el lomo de una costra”. Este gesto corporal anodino que denota “esterilidad mental, desesperación, ansiedad”, lleva a Abenshushan a evocar el “gesto fatigado” de El pensador de Rodin, y concluye: “la verdadera, la única pasión del hombre reflexivo es sobarse el cráneo”.

En “La escalera”, la narradora reflexiona sobre el sentido material de las escaleras infinitas, pertenecientes a un mundo imposible, del edificio donde habitó durante la adolescencia, construcción de ladrillos púrpura proveniente “de la estirpe de Escher y Piranesi”. Estas escaleras, confiesa, rigieron tanto su vida como la su familia: “fueron una moral, una filosofía, una disciplina” pues ningún exceso les estaba permitido; subir por ellas representaba a la vez un ejercicio corporal y espiritual.

Desde las escaleras, Abenshushan da un salto mortal hasta los insectos: “Lo que me inquieta o, más bien, lo que me molesta es que se hayan colado a mi biografía sin avisar”. Hábiles maestros del engaño, las cucarachas y todo tipo de alimañas acechan siempre debajo de las pantuflas.

Y si las escaleras representan el símbolo del ascenso espiritual en este microcosmos ensayístico, la alberca es el ámbito idóneo para la caída del cuerpo humano, redimido por el “agua amodorrada, acrítica”. La alberca donde “todo el mundo se ríe” nos rescata siempre “del fondo de nuestras aprensiones, devolviéndonos a la molicie”. En cambio, la posición horizontal en la cama, “es una forma de pensar e imaginar”; es decir, “de reaccionar humanamente ante el mundo”.

Objetos tan disímiles como la espiral, el círculo, la escalera, la alberca y el libro, “geometrías complementarias que aspiran al infinito”, sirven de pretexto a la escritora para ejercitarse en la reflexión fragmentaria, el humor y el escepticismo que caracterizan a los 14 ensayos escritos con una prosa radical y versátil.