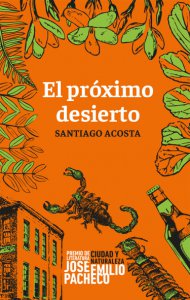

La naturaleza sobrevive a las ciudades. En las madrugadas el chillido del murciélago rebota en los muros de los edificios, el ahuehuete reverdece a la orilla del lago cegado por botellas y bolsas de plástico, por encima del claxon y los motores cantan, hasta desgañitarse, los pájaros. Ensimismados en nuestras tareas cotidianas, apenas nos percatamos de la presencia de estas criaturas. Pero una noche el cacomixtle nos sostiene la mirada o vemos brincar un cardenal en las ramas del colorín y algo en nosotros se despierta: nos sabemos de pronto parte del ritmo que rige las lluvias y el follaje. Las ciudades sobreviven a la naturaleza. Un terremoto que nos desmorona, un corneta que alborota los ánimos, un huracán que traza cartografías de hongos en las paredes, nos recuerdan que somos diminutos. Estos poemas emprenden la búsqueda de la armonía que acompasa las emociones humanas -el amor, el dolor de la muerte, la nostalgia del hogar perdido- y los ritmos de la naturaleza. Esa armonía no puede sino percibirse a través de la palabra, del nombre de las cosas, pero no el de todos los días, sino el secreto, el profundo, el otro nombre de los árboles.

Otras obras de la colección (Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco):