La poesía de Hans van de Waarsenburg podría analogarse al corte fino de una cuchilla sobre el hielo, herramienta (su pluma) que deja una huella blanca sobre el blanco, es decir, percibe una realidad sobre otra realidad, posiblemente del mismo color, de la misma textura, con los mismos contrastes que la que, desde nuestro interior, mueve al ojo en busca de referentes hermanos, semejantes que ya existían como tales antes de nuestra mirada sobre su tangibilidad, y que desde ese su ser independiente envían hasta nuestra retina un sutil cambio de luces.

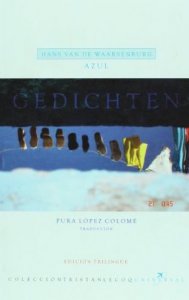

En el cruce de ambas realidades reconociéndose una a otra habita el poema: “Por siempre el paso, el horizonte. La orilla brillante, el filo duna, embriagarse. Con agua y aire. Por siempre el temor. De agua y aire, horizonte. Que irrita los ojos, los aprieta…” ¿Es el mundo lo que nos llena o nosotros a él? ¿De dónde surge el temor? ¿Teme el agua, siente el aire? ¿Qué tan significativa resulta la irritación de nuestros ojos, la conciencia de nuestra fragilidad y pequeñez?Parece mentira que poemas tan ceñidos, tan nítidamente dirigidos, a la manera de Emily Dickinson, provoquen de inmediato una enorme multiplicidad de interrogantes, puntos álgidos característicos de toda gran poesía. Azul es, además, la herida entraña hiperbórea, como azules, intensamente azules, los glaciares de verdad y los de la verdad, la del deshielo. El autor se siente también, de alguna manera, comprometido con la intensidad de las pasiones que caracterizan al ser sensible.