Sor Juana Inés de la Cruz |

|

|

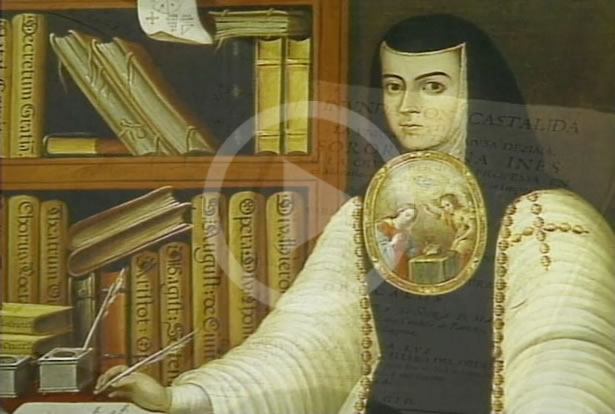

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) es la última gran poeta de los Siglos de Oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del Virreinato. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. Durante su vida, la obra de sor Juana gozó de gran popularidad; gracias a sus relaciones cercanas con los virreyes, fue publicada en España y leída con asombro en muchas partes del Imperio. Su poesía destaca por una deslumbrante belleza sonora, ingenio refinado y profundidad filosófica. Los siglos XVIII y XIX, dominados por un gusto adverso a la estética barroca, la desdeñaron, pero en el siglo XX se revaloró a sor Juana como un clásico extraordinario de la literatura hispánica. De acuerdo con la estética renacentista de la imitación, sor Juana siguió los modelos literarios de la época y en muchos casos los superó. Sirvan de ejemplos el poema Primero sueño,

la comedia Los empeños de una casa o el auto sacramental El divino Narciso. Respuesta de la poetisa a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz –normalmente presentada como Respuesta a sor Filotea de la Cruz– es uno de los textos en prosa más importantes de toda la literatura novohispana.

Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre secular fue Juana Ramírez, nació en la Hacienda de San Miguel de Nepantla, actualmente en el Estado de México. Según la Vida, biografía escrita por el sacerdote jesuita Diego Calleja e incluida al comienzo de la Fama y obras póstumas publicadas en 1700, sor Juana nació el 12 de noviembre de 1651; sin embargo, la mayoría de los sorjuanistas considera más plausible que sor Juana haya nacido en 1648, de acuerdo con el testimonio de un acta de bautismo encontrada en 1952. La infancia de Juana trasncurrió en la Hacienda de Panoayan, cerca de su abuelo Pedro Ramírez de Santillana. En su Respuesta a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz, la misma sor Juana nos informa sobre su temprana curiosidad intelectual. A los tres años aprendió a leer en Amecameca en la “Amiga”, escuela para niñas; comenzó a estudiar los libros de su abuelo, y a los pocos años ya deseaba ser enviada a la Universidad. Otro ejemplo de su creatividad precoz es que a los ocho años escribió una loa al Santísimo Sacramento en Amecameca compuesta por 360 versos en español y náhuatl. En 1659 estudió latín con el bachiller Martín de Olivas, y lo aprendió, según Calleja, en 20 lecciones. En la Ciudad de México llegó a vivir con Juan de Mata y María Ramírez, hermana de su madre. Entre 1663 y 1665 fue aceptada como criada de la virreina Leonor de Carreto, marquesa de Mancera. Durante este periodo se hizo conocida en la corte por su sagacidad y erudición. Es célebre la anécdota de un examen público al que fue sometida cuando tenía alrededor de 17 años para saber si su sabiduría era humana o divina (“adquirida” o “infusa”, según el relato de Calleja). Ante la corte, cuarenta sabios le plantearon una serie de preguntas sobre diversos temas, que ella supo responder. Durante muchos años, la fama de sor Juana se debió a la amplitud y profundidad de sus conocimientos, más que a su obra literaria. En el Teatro de virtudes políticas, impreso en 1680, Carlos de Sigüenza y Góngora subraya “su capacidad en la enciclopedia y universalidad en las letras”.

Puesto que Juana deseaba entregarse completamente al estudio y no estaba interesada en el matrimonio, siguió el consejo del padre Antonio Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, y entró al Convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Incapaz de resistir la austeridad y disciplina de esta orden, la dejó por motivos de salud para finalmente profesar como religiosa en el Convento de San Jerónimo en 1669, bajo el nombre de sor Juana Inés de la Cruz. Ahí pudo, además de cumplir funciones como contadora y archivista, dedicarse al estudio y sostener prolíficas amistades con los virreyes marqueses de Mancera (1664-1673), fray Payo Enríquez de Rivera (1673-1680) y con los marqueses de la Laguna y condes de Paredes (1680-1686), Tomás Antonio de la Cerda y María Luisa Manrique de Lara.

Durante su juventud, el prestigio de sor Juana provocó que distintas instituciones le encargaran poemas como el Soneto fúnebre a Felipe IV (1666), un romance al arzobispo fray Payo Enríquez de Rivera (1671), sonetos fúnebres al duque de Veraguas, un soneto acróstico a Martín de Olivas (1673) y sonetos fúnebres por el fallecimiento de la marquesa de Mancera (1674). Para el recibimiento de los marqueses de la Laguna, el cabildo eclesiástico le encargó a sor Juana elaborar uno de los arcos triunfales de bienvenida, al que ella nombró Neptuno alegórico. Esta obra le ganó el favor de los virreyes y propició el comienzo de la intensa amistad entre sor Juana y la virreina. Antes de conocerla, sor Juana había dedicado sus dotes poéticas casi exclusivamente a la redacción de villancicos por encargo. La condesa de Paredes era una mujer formada en la corte madrileña y estimuló a sor Juana a escribir obras personales según las corrientes literarias de la época. Durante siete años, la amistad con la virreina quedó manifiesta en gran parte de sus poemas de elogio y amor. Gracias al apoyo de los virreyes, ella pudo escribir y representar comedias profanas: en 1683 se representó Los empeños de una casa y en 1689 Amor es más laberinto, escrita por sor Juana y Juan de Guevara para celebrar el cumpleaños del nuevo virrey Gaspar de la Cerda, conde de Galve (1688-1696).

En abril de 1688 los virreyes de Mancera y Paredes partieron hacia España. De regreso a la metrópoli, la condesa María Luisa, que había llevado consigo muchos poemas manuscritos de sor Juana, promovió la publicación de la obra reunida de su amiga. Fray Luis Tineo y el secretario de la virreina en la Nueva España, Francisco de las Heras, se encargaron de recopilar los poemas y preparar su edición. En 1689 se publicó en Madrid la Inundación castálida, que difundió la poesía de sor Juana en los territorios del Imperio español; fue acogida con mucho entusiasmo. El “Prólogo al lector” y los epígrafes que preceden cada uno de los poemas fueron escritos por Heras y constituyen un valiosísimo testimonio del modo en que la obra de sor Juana fue interpretada en su momento. Antes de este libro, la obra de sor Juana sólo se conocía en Nueva España, donde se habían impreso algunos poemas protocolarios y varias series de villancicos (la primera de estas colecciones se publicó en 1676 bajo el título Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de México en honor de María Santísima, Madre de Dios, en su Asunción triunfante). Entre 1689 y 1700, se publicaron tres tomos: Inundación castálida, 1689; Segundo volumen de las obras (1692) y Fama y obras póstumas del Fénix de México (1700), los cuales incluyen gran parte de la obra de sor Juana y tuvieron sucesivas reimpresiones que llegan hasta 1725, en varias ciudades de la península Ibérica (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Lisboa y Sevilla). El título del primero revela el prestigio y respeto inspirado por sor Juana: Inundación castálida de la única poetisa, Musa Décima, sóror Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de san Jerónimo en la imperial ciudad de México, que en varios metros, idiomas y estilos fertiliza varios asuntos con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, útiles versos, para enseñanza, recreo y admiración. En el Segundo volumen, publicado en Sevilla (1692), se encuentra la silva conocida como Primero sueño, que, según sor Juana afirma en la Respuesta a sor Filotea, es el único poema que ella escribió movida por su gusto e interés personales. Este tomo también incluye los autos sacramentales El cetro de José, El mártir del sacramento, San Hermenegildo y El divino Narciso; las comedias Los empeños de una casa y Amor es más laberinto, y la Carta atenagórica. Entre sus supuestas obras extraviadas están El equilibrio moral y el tratado de música titulado El caracol. Tenemos certeza de la excelente acogida de la obra de sor Juana gracias a las numerosas reimpresiones de estos tomos y a la variedad de testimonios literarios relacionados con su poesía a finales del siglo XVII y gran parte del XVIII.

La activa vida intelectual de sor Juana le produjo diversos conflictos eclesiásticos, pues la ideología de su tiempo excluía a las mujeres del debate teológico y filosófico. En 1690 escribió una crítica al Sermón del Mandato del afamado predicador portugués Antonio Vieyra, el cual fue publicado como Carta atenagórica por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Posteriormente, Fernández de Santa Cruz (firmando con el seudónimo sor Filotea de la Cruz) envió una carta a la monja, donde la exhortaba a concentrarse en las letras divinas y abandonar las humanas. Este fue el detonador de la famosa Respuesta a sor Filotea, fechada en 1691, donde sor Juana expone algunos rasgos de su vida y carácter; en ella se hace patente su erudición e inteligencia, aunque ella argumenta que no está capacitada para dedicarse a la teología. En 1693 la vida de sor Juana sufrió cambios importantes. Volvió con su confesor de antaño, Núñez de Miranda, de quien se había separado en 1682; abandonó la escritura, y renunció a su biblioteca, aparatos científicos e instrumentos musicales. El dinero obtenido por la venta de sus pertenencias fue dedicado a la manutención de los pobres, pues una serie de hambrunas y epidemias desatadas a partir de 1690 habían generado una crisis social. Mientras que su primer gran editor moderno, el padre Alfonso Méndez Plancarte y otros críticos católicos explican este proceso como una purificación espiritual, otros críticos (Octavio Paz, Elías Trabulse) la atribuyen a una fuerte represión ejercida por su confesor Núñez de Miranda y el arzobispo misógino Francisco de Aguiar y Seijas. Los motivos verdaderos de la renuncia a la literatura y sus posesiones son desconocidos. En 1694, sor Juana confirmó sus votos religiosos y protestó defender la Inmaculada Concepción. Puesto que la peste afectó a numerosas monjas recluidas en el Convento de San Jerónimo, y sor Juana cuidaba de ellas, se contagió y murió el 17 de abril de 1695.

Después de su muerte, la fama de sor Juana siguió expandiéndose por el Imperio. Son numerosos los poemas y diversos textos en donde se alaba su obra y vida. Sin embargo, la aversión por el estilo barroco, que marcó el gusto neoclásico en el siglo XVIII afectó muy pronto la apreciación de su obra. Ya en 1726, nos revela Antonio Alatorre, Benito Jerónimo Feijoo afirmó que “lo menos que tuvo fue el talento para la poesía, aunque es lo que más se celebra”. Su proximidad estilística con la poesía de Luis de Góngora y Argote sería vista como un defecto terrible. Durante dos siglos se sostuvo la idea de que sor Juana fue una mujer admirable por su erudición e inteligencia, pero que tuvo la desgracia de escribir con un estilo hermético y decadente. En el siglo XIX, Ignacio M. Altamirano escribió sobre “nuestra Décima Musa, a quien es necesario dejar quietecita en el fondo de su sepulcro y entre el pergamino de sus libros”. La publicación en 1910 de la biografía de Amado Nervo, Juana de Asbaje, marca el comienzo de una revaloración de sor Juana como gran poeta. A este resurgimiento contribuyó el rescate de los valores estéticos de la obra de Góngora por Alfonso Reyes y los poetas españoles de la Generación del 27. En su Antología poética en honor de Góngora, Gerardo Diego incluyó el romance decasílabo de sor Juana “Lámina sirva el cielo al retrato”. En los años posteriores, los trabajos de Alfonso Reyes, Octavio Paz, y estudiosos extranjeros como Karl Vossler, Ludwig Pfandl y Darío Puccini han contribuido a que en la actualidad se reconozca la belleza imperecedera de la poesía de sor Juana.

Jorge Comensal Fundación para las Letras Mexicanas

1. Alatorre, Antonio. “María Luisa y sor Juana”. Periódico de Poesía. 2. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Nacional de Bellas Artes. (2001): 8-37. 2. _____. Sor Juana a través de los siglos (1668-1910). 2 tomos. México: El Colegio de México / El Colegio Nacional / Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 3. Cruz, Salvador. Juan Inés de Asuaje, o, Asuage: el verdadero nombre de sor Juana: con un facsímil del impreso donde sor Juana publicó su primer poema (1668). Puebla: BUAP / Biblioteca José María Lafragua, 1995. 4. Méndez Plancarte, Alfonso. “Introducción”. Obras completas de sor Juana Inés de la Cruz. Tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 5. Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 6. Pfandl, Ludwig. Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa de México: Su vida, su poesía, su psique. México: Instituto de Investigaciones Estéticas / UNAM, 1963. 7. Puccini, Dario. Sor Juana Inés de la Cruz: Studio d’una personalitá del barocco messicano. Roma: Ateneo, 1967. 8. Reyes, Alfonso. “Virreinato de Filigrana”. Letras de la Nueva España. Tierra Firme. México: Fondo de Cultura Económica, 1948. 9. Sabat de Rivers, Georgina. “Sor Juana Inés de la Cruz”. Historia de la literatura mexicana desde sus orígenes hasta nuestros días. Volúmen 2 La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII. Coordinadora. Raquel Chang-Rodríguez. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México / Siglo XXI Editores, 2002. 619-671. 10. Trabulse, Elías. Los años finales de sor Juana. México: Condumex, 1995. 11. Vossler, Karl. “La décima musa de México: Sor Juana Inés de la Cruz”. Investigaciones Lingüísticas III. Volúmen 1. Número 2. 1935. 58-72.

A partir de los temas tratados en los artículos se trabaja

en la compilación de monografías, ensayos o artículos elaborados por los

principales estudiosos del país y de más allá de nuestras fronteras. El

propósito es que los usuarios de la ELeM profundicen en los temas y confronten

recorridos interpretativos sobre las obras, los autores, las estéticas y

grupos, las publicaciones y las instituciones.

1. Cruz, sor Juana Inés de la. “Fragmento de El divino Narciso (loa y auto sacramental” Director. José Luís Ibáñez. Sor Juana Inés de la Cruz. Grabación sonora. Alicante: Biblioteca Cervantes Virtual http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=117&Ref=14511&audio=1 (12 de abril de 2012). 2. _____________. “Funesta: seis arias de Marcela Rodríguez sobre textos de sor Juana Inés de la Cruz”. Sor Juana Inés de la Cruz. Grabación sonora. Alicante: Biblioteca Cervantes Virtual http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=117&Ref=13753&audio=1 (12 de abril de 2012). 3. _____________. “Textos”. Sor Juana Inés de la Cruz .Grabación sonora. Selección. Margo Glantz. Voz. Ofelia Medina. Musicalización. Javier Platas. Edición. Sonia Herrera. Alicante: Biblioteca Cervantes Virtual http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=117&Ref=13752&audio=1 (12 de abril de 2012). 4. Glantz, Margo.Coordinadora. Sor Juana Inés de la Cruz. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Virtual, 2006. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana/ (1 de marzo de 2012). 5. Sistema Bibliográfico Sor Juana Inés de la Cruz (SIBISOR) http://www.bibliog.unam.mx/sibisor/ (10 de febrero de 2012). 6. Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Ramírez de Asbaje). Cambridge: University of Cambridge / Centre of Latin American Studies, 2008. http://www.latin-american.cam.ac.uk/culture/SorJuana/ (1 de marzo de 2012).

ARTÍCULOS RELACIONADOSMULTIMEDIA2ª Serie "Los Imprescindibles"

Realización: Rafael Castanedo Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Canal 22 |

Sor Juana Inés de la Cruz 12 de noviembre de 1648 San Miguel Nepantla, Estado de México 17 de abril de 1695 Ciudad de México Periodo de actividad ca. 1666 - 1693 Obra publicada Bibliografía indirecta |